Une économie prospère et du cœur à l’ouvrage. Cette recette magique devait assurer le bonheur et la prospérité de la classe moyenne. Mon œil!

«Hey, la journaliste! T’arrives en plein milieu de notre séance de thérapie!» Assis en cercle autour d’une grande table dans un café de quartier, une poignée de travailleurs de l’usine Electrolux de L’Assomption et leurs représentants syndicaux m’accueillent avec un éclat de rire. «Moi, c’est Pierre Brisebois», me dit un fier gaillard en me tendant la main. «On l’appelle Firecracker, mais c’est pas parce qu’il a une grosse mèche», blague un de ses chums. En cette radieuse journée d’été, la bonne humeur est généralisée. Les jokes de gars – qu’on accepte gracieusement de m’expliquer quand je manque le punch – fusent de part et d’autre. On ne croirait jamais que ces travailleurs, comme leurs mille deux cents et quelques collègues de l’usine, font face à un mur.

C’est le 14 décembre 2010 qu’un vice-président d’Electrolux est monté du Tennessee pour leur annoncer, en anglais, qu’ils allaient tous se retrouver au chômage à la fin de l’année 2013. L’usine de L’Assomption a beau être rentable, les grands patrons ont trouvé mieux. À Memphis, dans le sud des États-Unis durement touché par la crise, des gars sont prêts à turbiner pour 13,50 $ l’heure et à accepter un gel de salaire pendant trois ans, tandis que les contribuables de ce lieu culte du blues allongeront 188 millions de dollars en subventions de toutes sortes. Les employés du Québec, avec leurs 19 $ l’heure, n’arrivent plus à assouvir la cupidité des actionnaires.

Autour de la table, les rires se figent lorsqu’il est question d’avenir. Robert Trudel, «Bob», 53 ans, cumule 34 années d’ancienneté à l’usine Electrolux (qui ne fabrique pas des aspirateurs, mais des cuisinières). Sans diplôme de cinquième secondaire, cet amateur de Harley Davidson gagne dans les 40 000 $ par année. Après la fermeture, il pourra compter quelque temps sur sa femme, employée au CLSC du coin, mais devra trouver un nouvel emploi pour «assurer le roulement». Il ne se fait aucune illusion. «Ça va être dur de trouver une autre job. Et même si j’en trouve une, mon salaire va être coupé en deux.»

«Dans le temps, ceux qui avaient du cœur à l’ouvrage pouvaient gagner décemment leur vie. Ç’a bien l’air que c’est fini», laisse tomber Gaétan Poitras, 61 ans, 39 ans d’ancienneté.

Une erreur de l’histoire

Trimer dur. Gagner de l’argent pour s’acheter une maison, un chalet, une voiture, peut-être un bateau. Payer des études à ses enfants. Planifier sa retraite. Le plan de match semble implacable. Mais ce rêve, celui sur lequel s’est bâtie la classe moyenne, a du plomb dans l’aile.

«L’émergence de la classe moyenne est assez récente dans l’histoire du capitalisme», rappelle Julia Posca, sociologue et chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). «Avant la révolution industrielle, on comptait essentiellement deux classes dans la société : une classe exploitée, celle des prolétaires, et une classe dirigeante. C’est la prospérité économique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, puis les réformes sociales et la montée du syndicalisme à la suite de la crise des années 1930, qui ont permis à une classe intermédiaire de s’épanouir.»

La bureaucratisation de la société a plus tard fait naître de nouvelles catégories d’emplois : gestionnaires des ressources humaines, préposés au service à la clientèle, secrétaires médicales ou commis comptables, autant de salariés qui sont venus grossir les rangs de cette nouvelle classe sociale dont considère aujourd’hui faire partie la majorité de la population.

«On définit souvent les membres de la classe moyenne par la négative, observe Julia Posca. Ce ne sont ni les pauvres ni les riches. C’est cette majorité silencieuse qui, sans être en position de pouvoir, mène une bonne vie, se paie un cinéma maison, des repas au resto, quelques voyages…»

Vous vous reconnaissez? Alors, ne vous calez pas trop vite dans votre La-Z-Boy!

Selon l’économiste américain Jeff Faux, auteur du livre The Servant Economy: Where America’s Elite is Sending the Middle Class (Wiley, 2012), l’émergence d’une classe moyenne ne serait qu’un accident de parcours, une anomalie de l’histoire en voie d’extinction. «On assiste depuis 30 ans à une lente érosion du pouvoir des travailleurs, estime-t-il en entrevue. Les entreprises les plus profitables sont de plus en plus au service du “1 %”, ces riches prêts à tout pour maximiser leurs profits, y compris recaler les salariés de la classe moyenne dans la précarité.»

Il n’est pas seul à penser ainsi. Économiste principale au Centre canadien de politiques alternatives, Armine Yalnizyan dénonce ce qu’elle appelle le capitalisme d’intimidation (bully capitalism). «Les grandes entreprises invoquent la mondialisation et font planer le spectre des délocalisations pour exiger des travailleurs des réductions de salaires, et des gouvernements, des baisses d’impôts», colère-t-elle.

Le cas d’Electrolux n’est pas unique au Québec. En janvier dernier, Rio Tinto Alcan a mis les travailleurs de son aluminerie d’Alma en lock-out lorsqu’ils ont refusé que des postes dans l’usine soient abolis pour être confiés à des sous-traitants. Incidemment, ces sous-traitants gagnent la moitié du salaire des syndiqués de la multinationale, selon le Syndicat des métallos, qui représente les travailleurs de l’aluminerie. «On se bat pour que nos enfants et nos petits-enfants aient encore accès à des bonnes jobs», me disait au téléphone Jean-François St-Pierre, mécanicien industriel de 32 ans qui était en lock-out depuis bientôt six mois au moment où je lui ai parlé. Le conflit de travail s’est réglé peu après. Selon l’entente, d’ici 2015, ce sont 10 % des emplois réguliers dans l’usine qui pourront être confiés à l’externe.

Le déclin de l’industrie manufacturière en Amérique du Nord est l’un des plus importants coups de Jarnac qu’ait subis la classe moyenne. «Le hic, fait valoir Armine Yalnizyan, c’est que les entreprises de la nouvelle économie ne sont pas tellement plus une filière de l’avenir. Les nouveaux géants du monde des affaires comme Amazon emploient très peu de travailleurs.» Aux États-Unis, le nombre moyen d’employés par entreprise a chuté de 10 % entre 2000 et 2011, passant 17,5 à 15,7.

«Dans l’industrie du savoir comme ailleurs, les dirigeants d’entreprise exigent moult concessions de leurs employés, pour s’assurer de verser les plus gros dividendes possibles à leurs actionnaires, poursuit Armine Yalnizyan. Du coup, les profits mirobolants enregistrés par les compagnies ne contribuent plus à faire progresser les revenus de la majorité.»

Merci l’impôt!

À lire Jeff Faux et à écouter Armine Yalnizyan, j’ai presque envie d’accrocher mes patins, d’éteindre mon ordinateur pour de bon et d’aller tout de suite me mettre en file pour récolter mon chèque d’aide sociale, histoire de ne pas perdre de temps. À quoi bon continuer à travailler, puisque avec mes revenus de journaliste à la pige, je fais irrémédiablement partie d’une classe sociale en voie de disparition?

Pourtant, j’arrive encore à m’acheter des livres, à me payer des soirées au resto et à voyager. Mes amis, qu’ils soient graphistes, informaticiens ou préposés au service à la clientèle dans une banque, ne semblent pas s’en tirer si mal non plus. Si la classe moyenne se fait malmener depuis 30 ans, pourquoi ne rencontre-t-on pas plus souvent des travailleurs sacrifiés, outre ceux jetés à la rue par les fermetures d’usines? «C’est parce que l’idée du déclin de la classe moyenne est importée des États-Unis et qu’elle ne se transpose absolument pas chez nous», avance Martin Coiteux, économiste, professeur et chercheur au Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. «On n’a qu’à regarder les chiffres.»

C’est plus facile à dire qu’à faire! Car tous n’interprètent pas les chiffres de la même manière. Entre autres parce qu’il n’existe pas de définition stricte de ce qu’est la classe moyenne.

À l’Université Laval, le professeur de sociologie Simon Langlois s’est intéressé aux ménages québécois dont les revenus se situent dans l’intervalle compris entre 75 % et 150 % du revenu médian. «Le revenu médian, c’est le montant qui divise la population exactement en deux, me rappelle le professeur. La première moitié gagne moins que ce montant, et l’autre gagne davantage.»

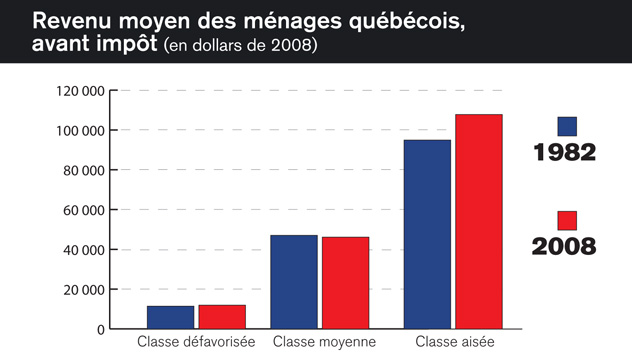

En 1982, le revenu médian des ménages québécois se situait à 41 897 $ (tous les chiffres sont en dollars de 2008). Les ménages appartenant à la classe moyenne, telle que définie par Simon Langlois, gagnaient donc entre 31 422 $ et 62 845 $. Le revenu moyen de ces familles se chiffrait à 46 907 $.

Vingt-six années plus tard, en 2008, le revenu médian des ménages québécois n’avait pratiquement pas bougé. Il s’était gonflé de 103 gros dollars, pour plafonner à 42 000 $. Les familles de la classe moyenne gagnaient donc entre 31 500 $ et 63 000 $. Leur revenu moyen, lui, se chiffrait à 46 033 $.

Autrement dit, le revenu moyen des ménages de la classe intermédiaire avait régressé… de 2 %. Au cours de la même période, le revenu moyen des ménages appartenant à la classe aisée (ceux dont les revenus s’élèvent au-delà de 150 % de la médiane) est passé de 94 787 $ à 107 662 $. Une hausse de 14 %. Le revenu moyen des ménages les moins favorisés, lui, a crû d’un maigre 4 %, passant de 11 334 $ à 11 806 $.

À première vue, les thèses de Jeff Faux et d’Armine Yalnizyan se confirment. Pendant que les plus riches Québécois s’enrichissent, la classe moyenne fait, au mieux, du surplace.

Mais le calcul n’est pas terminé. «Il faut tenir compte des transferts et des impôts», signale Martin Coiteux.

L’impôt au Québec et au Canada, faut-il le rappeler, est progressif. Alors que les plus riches versent 50 % de leurs revenus à l’État, les plus pauvres – environ 37 % des Québécois qui produisent une déclaration de revenus – ne paient rien du tout. Ces derniers ont par ailleurs droit à des crédits, comme la prime au travail qui vient suppléer leur revenu.

Quand on déduit du revenu des ménages ce qu’ils paient en impôts, qu’on additionne ce qu’ils reçoivent par l’intermédiaire de divers programmes et services gouvernementaux, puis qu’on divise le résultat par le nombre pondéré de personnes dans le ménage (les enfants, par exemple, pèsent moins lourd que les adultes), on obtient ce que Simon Langlois appelle «le niveau de vie». Un chiffre qui correspond, grosso modo, au montant que chaque membre du ménage a dans ses poches pour se loger, se nourrir, se vêtir… et se payer quelques luxes.

De 1982 à 2008, le niveau de vie d’un individu de la classe moyenne est passé de 19 986 $ à 26 047 $ (toujours en dollars de 2008), une hausse de 30 %. Celui d’un membre de la classe aisée a connu un bond de 31 %, en passant de 37 922 $ à 49 703 $. Et le niveau de vie d’un Québécois défavorisé a augmenté de 22 %, en passant de 10 516 $ à 12 807 $.

En fin de compte, tout le monde aurait amélioré son sort.

«L’État québécois, contrairement à ce qu’on voit aux États-Unis et dans d’autres provinces comme l’Alberta, fait bien son travail de redistribution de la richesse, ce qui a permis jusqu’à maintenant à la classe moyenne de se maintenir», constate Simon Langlois.

Deux revenus et pas d’enfants

L’État apporte sa contribution… mais les travailleurs aussi. Depuis 1982, environ la moitié des ménages québécois se situent dans la classe moyenne définie par Simon Langlois (tandis que les proportions de riches et de pauvres demeurent autour de 20 % et 30 %, respectivement). Mais c’est au prix d’efforts non négligeables. D’abord, pour décrocher un diplôme. «Aujourd’hui bien plus qu’il y a 30 ans, il faut avoir fait des études collégiales ou universitaires pour appartenir à la classe moyenne, constate le sociologue. Le secondaire ne suffit plus.»

Chez Electrolux, un sondage maison réalisé par le syndicat, auquel ont répondu 500 travailleurs, révèle que moins de la moitié des employés de l’usine ont terminé leur cinquième secondaire. «Ceux-là n’ont même pas ce qu’il faut pour aller vendre des runnings chez Yellow», me dit Stéphane Paré, commissaire au développement économique pour la MRC de L’Assomption, qui travaille d’arrache-pied pour offrir des services de soutien et de formation d’appoint aux futurs chômeurs de l’usine.

Outre la formation, il y a d’autres «conditions gagnantes» qui favorisent l’accès des ménages à la classe moyenne de nos jours. Comme pouvoir compter sur deux salaires. Et de préférence avoir peu ou pas d’enfants. «Dans les années 1970, un salarié qui gagnait autour de 12 000 $ [l’équivalent de 72 000 $ aujourd’hui] pouvait faire vivre une famille, se payer une maison, une voiture, de petites vacances, fait valoir Simon Langlois. C’est beaucoup plus difficile aujourd’hui.»

— Simon Langlois, professeur de sociologie à l’Université Laval

Parlez-en à Maryse Blanchette. Cette résidente de Longueuil, professeure d’école secondaire, cumule un revenu de 100 000 $ avec son conjoint, homme à tout faire. Si l’on se fie à la définition de Simon Langlois, sa famille ferait partie de la classe aisée. Sauf que le couple a quatre enfants, âgés de 10, 13, 16 et 20 ans, tous encore à la maison. Maryse considère faire partie de la classe moyenne… et trouve que les fins de mois arrivent assez vite merci. Âgée de 44 ans, elle juge même que son niveau de vie a chuté de façon phénoménale depuis son entrée sur le marché du travail. À tel point qu’elle a écrit une lettre ouverte à La Presse en 2010, intitulée «Pauvre classe moyenne», et qui a fait grand bruit.

Installée dans la salle des professeurs du Collège Durocher de Saint-Lambert – une école secondaire privée qu’elle n’a pas les moyens de payer à ses enfants –, l’auteure de la lettre me raconte que ses revenus et ceux de son conjoint font du surplace, tandis que ses dépenses ne cessent de croître. À Longueuil, les taxes municipales ont augmenté de 5,2 % en 2010, de 4,9 % en 2011 et de 2,9 % en 2012. Le 1er janvier 2012, le coût de la carte mensuelle de métro est passé de 82 $ à 117 $ pour les passagers de la Rive-Sud de Montréal. Et depuis 2004, les hausses cumulées des tarifs d’Hydro-Québec ont atteint près de 18 %.

En écoutant Maryse Blanchette, les paroles de la chanson des Cowboys Fringants me viennent à l’esprit : Classe moyenne, j’ai pas une cenne/Ch’toujours short à’fin d’la s’maine/Moi je couraille les aubaines/Pis j’ai rien dans mon bas de laine.

L’été dernier, Maryse a sorti sa casserole dans les rues de Longueuil pour battre la mesure au rythme du mécontentement populaire. Elle a aussi emmené ses trois plus vieux marcher au centre-ville de Montréal contre la hausse annoncée des droits de scolarité. «Je comprends qu’il faille mieux financer les universités, mais est-ce qu’il n’y aurait pas moyen de faire le ménage dans les finances publiques avant d’encore piger dans les poches de la classe moyenne?»

Pour Julia Posca, sociologue et chercheuse à l’IRIS, la plus grosse menace qui pèse sur la classe moyenne au Québec est l’augmentation de la tarification des services publics et la réduction des programmes sociaux. «Les membres de la classe moyenne ont déjà, en grande partie, relevé leur niveau de scolarité et augmenté leur participation au marché du travail, en combinant deux salaires par ménage, note-t-elle. Malgré cela, l’écart entre leurs revenus bruts et ceux des ménages plus riches continue à se creuser. Ce sont les transferts gouvernementaux qui leur permettent de se maintenir. Or, il y a une pression énorme pour réduire l’imposition des entreprises et pour augmenter la tarification des services publics. On l’a vu au Québec avec l’introduction de la “taxe santé” et la volonté d’augmenter les droits de scolarité.»

Le bonheur, c’est un gros pick-up

Mais la plus grosse menace pourrait aussi venir de l’intérieur. Selon certains observateurs, si la classe moyenne tire le diable par la queue, c’est simplement parce qu’elle a des goûts de luxe. Dans les années 1970, les simples salariés n’avaient pas souvent deux autos devant leur bungalow, ne partaient pas dans le sud tous les hivers et ne payaient pas des forfaits de téléphone cellulaire à leurs ados.

Taux d’endettement à la consommation des ménages québécois (excluant l’hypothèque)

| 1981 15,6 % |

2010 39,2 % |

Ce genre de remarque hérisse Maryse Blanchette, elle qui n’a pas de bijoux, qui ne se paie pratiquement jamais de resto et qui conduit une minivan «pas parce que c’est mon trip, mais parce si on veut se déplacer à six, on n’a pas le choix». Sa grande escapade des vacances de l’été dernier : superviser pendant une semaine une bande de scouts en camping dans le fin fond des bois (une façon comme une autre de garder un œil sur son avant-dernier).

Elle convient que certains postes de son budget n’auraient probablement jamais existé dans celui d’une famille des années 1970. Comme celui destiné à payer pour les traitements d’orthodontie. «Dans le temps, il fallait qu’un enfant ait les dents drôlement croches pour qu’on considère lui poser des broches, dit-elle. Aujourd’hui, c’est pratiquement devenu la norme. Or, ça coûte entre 6 000 $ et 7 000 $ par bouche!»

Le sport aussi, ça vous grève un budget. «Tant que tes enfants ont moins de 12 ans, ça va, mais dès qu’ils arrivent au secondaire, s’ils ont le moindrement du talent et qu’ils veulent faire de la compétition, sors ton cash!»

Rusée, la mère de quatre réussit à faire des économies en ayant recours aux services d’orthodontie de l’Université de Montréal ou en convainquant ses enfants de pratiquer le même sport – l’escrime – pour refiler les équipements de l’un à l’autre. À part son hypothèque, elle n’a aucune dette à son nom.

Là-dessus, on peut dire que Maryse est hors norme. Stéphane Paré, de la MRC de L’Assomption, a récemment reçu des appels inquiets de conseillers de la caisse populaire du coin. «Des travailleurs d’Electrolux se présentent pour obtenir des prêts, raconte-t-il. Ils continuent à se bâtir des maisons, à se faire creuser des piscines, à s’acheter des pick-ups… Comme si de rien n’était. Ils préfèrent ne pas regarder en face la réalité qui les attend.» La situation est délicate pour la caisse, parce que sur papier les travailleurs se qualifient pour les prêts. Mais les conseillers savent très bien que, d’ici peu, ces clients se retrouveront au chômage.

Cette fuite en avant n’étonne pas Julia Posca, sociologue à l’IRIS. «Derrière l’émergence de la classe moyenne, il y avait dès le départ cette idée du salarié qui travaille pour se payer du bon temps. Cette idée du bonheur qui passe par la consommation, Henry Ford l’avait très bien comprise dès le début du XXe siècle. Pour stimuler la demande, il voulait que chacun de ses travailleurs ait envie et soit en mesure de se payer une voiture qui sortait de l’usine. Aujourd’hui, les entreprises continuent à encourager la consommation, mais les salaires ne suivent plus.»

De 1981 à 2010, le taux d’endettement à la consommation des ménages québécois (qui exclut l’hypothèque) est passé de 15,6 % à 39,2 %. «L’endettement augmente bien plus vite que les salaires», indique Julia Posca. Autrement dit, si la classe moyenne arrive à entretenir le rêve, c’est souvent à crédit. «Ça ne pourra pas continuer ainsi éternellement, estime la sociologue. À un moment donné, ça va péter.»

Le La-Z-Boy n’est plus seulement hideux, il est devenu inconfortable.

Jeux de fisc

En France, l’économiste Régis Bigot, du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, a mesuré l’évolution de la taille de la classe moyenne dans 18 pays d’Europe, entre la fin des années 1980 et 2009. Dans environ la moitié des pays – dont la France, le Danemark et la Norvège –, la classe moyenne a maintenu ses effectifs. En Allemagne, la taille de la classe moyenne a régressé de 6,8 %; en Pologne, de 4,3 %. «En règle générale, c’est dans les pays les plus interventionnistes, où les impôts sont importants, que les classes moyennes s’épanouissent le mieux», observe l’économiste.

Ces résultats sont contraires aux idées défendues par les partisans du libéralisme, dont Vincent Geloso, candidat au doctorat en histoire économique à la London School of Economics and Political Science, et chercheur à l’Institut économique de Montréal. «Si la classe moyenne suffoque en ce moment, c’est à cause du fardeau fiscal trop lourd», soutient-il. S’identifiant lui-même à la classe moyenne, le jeune chercheur cite une étude réalisée par l’Institut Fraser – connu pour son penchant pour les politiques de droite – selon laquelle les impôts représentent la dépense des familles canadiennes qui a le plus augmenté depuis 40 ans. L’impôt payé par la famille moyenne chaque année est passé de 1 675 $ à 28 878 $ entre 1961 et 2009, un bond de 1 624 %, alors que le coût du logement a bondi de 1 198 %, celui de la nourriture, de 559 %, et celui des vêtements, de 526 %.

Peut-on réellement considérer les impôts comme une dépense? «Bien sûr, croit Vincent Geloso. Si on les réduisait, les contribuables auraient plus d’argent dans leurs poches et les moyens de s’offrir les services qu’ils veulent vraiment se payer.»

À HEC Montréal, le professeur Martin Coiteux signale qu’au Québec, le taux d’imposition augmente très rapidement dès qu’un travailleur passe le seuil des 30 000 $ de revenus. «Aux États-Unis, c’est plutôt à partir de 100 000 $ que ça frappe. Notre gouvernement n’a pas tellement le choix. Il n’y a pas, au Québec, beaucoup de riches à taxer. Mais pour la classe moyenne, ça rend l’ascension sociale très difficile.»

La lutte des classes, ça use!

Pour vivre vieux, mieux vaut habiter dans un pays où la classe moyenne est robuste. C’est la thèse que défend l’épidémiologiste anglais Richard Wilkinson dans son bouquin L’égalité c’est la santé (Demopolis, 2010).

Dans les pays où l’écart entre les riches et les pauvres est le plus élevé, comme les États-Unis, l’espérance de vie est significativement inférieure à celle mesurée dans les pays plus égalitaires, comme la Suède. «Même les très riches Américains vont vivre moins longtemps, en moyenne, que les riches Suédois, explique l’auteur. Ce n’est pas uniquement la richesse qui compte, mais l’égalité entre les classes sociales.»

Au Canada, les provinces maritimes, reconnues comme les plus égalitaires, rapportent les plus bas taux d’homicides, même si elles sont loin d’être les plus riches. Les pays plus égalitaires rapportent également des taux inférieurs d’obésité et de dépression.

La faute de la mondialisation?

Les grandes entreprises nous ont bernés. Et c’est Pierre Fournier, analyste géopolitique à la Financière Banque Nationale, qui le dit! Elles nous ont tous roulés dans la farine en nous faisant croire, dans les années 1980, que délocaliser les emplois manufacturiers dans les pays émergents, pour rogner sur les coûts de production, était sans conséquence. Les emplois perdus, faisaient-elles valoir, seraient remplacés par d’autres, mieux payés, dans le domaine de la haute technologie par exemple. «C’était un mythe, et cela a eu d’énormes répercussions sur le partage de la richesse», déclarait l’expert, au Magazine Jobboom, l’an dernier («La gaffe de la délocalisation», mai 2011). La mondialisation, en réalité, a heurté de plein fouet les travailleurs de la classe moyenne.

Martin Coiteux, professeur à HEC Montréal, est plus nuancé. «La mondialisation a aussi fait chuter les prix des biens de façon spectaculaire», dit-il. Sans elle, la classe moyenne ne pourrait pas se payer ses téléviseurs à écran plat, ses ordinateurs et ses iPad…

Le blues de la mondialisation est aussi un mal strictement occidental, fait valoir Brenda Lafleur, directrice, prévisions et analyses, au Conference Board du Canada. Car pour chaque travailleur nord-américain ou européen qui perd son emploi, ce sont deux Chinois ou deux Indiens qui passent de la pauvreté à la classe moyenne. «Pendant que notre classe moyenne en arrache, c’est toute une génération de salariés qui est en train de naître dans les pays émergents.»