Depuis 1968, le Conseil pour le développement du français en Louisiane recrute des enseignants francophones pour permettre aux Cajuns de se réapproprier un patrimoine linguistique proche de l’extinction. Bienvenue chez les missionnaires de la langue.

Entre chien et loup dans le Bayou Martin, à deux heures de route de La Nouvelle-Orléans, la chaleur est un peu tombée. C’est pour ça que notre guide à la barbe blanche nous a donné rendez-vous à cette heure-là. Norbert Leblanc fait le pitre devant les touristes français à qui il a promis que nous verrions des alligators. Dans la petite chaloupe que conduit ce Cajun de 76 ans, les Français sont conquis par le pittoresque personnage. Ce doit être son bel accent louisianais. «Mon maman et mon papa, ils ont parlé juste le français. Mais à l’école, c’était juste anglais. Pas le droit de parler français. Mes enfants à moi ne parlent pas [français], mais leurs petits à eux, ils connaissent mieux. Tu as maintenant des maîtres d’école qui viennent de partout qui sont après montrer aux petits comment parler le français!»

En effet, chaque année le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) embauche près de 200 enseignants qualifiés de partout dans la francophonie, principalement de la France et de la Belgique, mais aussi de la Suisse et du Canada – quoique moins de 5 % viennent de chez nous. Ils travaillent principalement dans des écoles d’immersion au primaire et au secondaire, pour que les descendants des Acadiens puissent connaître la culture de leurs ancêtres.

– Anette Luval

Car ils sont nombreux les gens de la génération de Norbert Leblanc à ne pas avoir transmis le français à leurs héritiers. C’était jadis la langue des pauvres, et ces derniers n’insistaient pas pour la maintenir en vie, complexés qu’ils étaient vis-à-vis des Américains anglophones. En plus, dès 1921, le gouvernement américain a banni le français des écoles. Il faudra attendre 1968 pour que, de nouveau, on puisse étudier en français en Louisiane. Ce demi-siècle a coûté cher à la langue. Sur les 200 000 personnes qui s’identifient comme francophones dans cet État de 4,6 millions d’habitants, à peine 10 % parlent couramment le français. Pourtant, un demi-million de Louisianais descendent d’une branche francophone, qu’elle soit créole ou acadienne.

Souffler sur les braises

Aujourd’hui, de plus en plus de parents d’origine francophone choisissent d’envoyer leurs enfants dans des écoles d’immersion pour qu’ils puissent jaser avec leurs grands-parents et, peut-être, transmettre la langue à leurs propres enfants. En 2012, 3 714 élèves du primaire étudient en français, comparativement à 2 200 il y a 10 ans.

Diplômée en enseignement de l’Université du Québec à Rimouski, Marie-Claude Bélanger enseigne depuis 14 ans en Louisiane. Cette année, elle est titulaire de la classe de cinquième année à l’école élémentaire Prairie, à Lafayette. Elle a été attirée par le soleil; un avantage non négligeable associé à cet emploi. Mis à part une prime de 6 000 $ pour le déménagement, on offre la première année un salaire avoisinant les 45 000 $. «Quand je suis arrivée ici, ça constituait de bonnes conditions. Il n’y avait pas de postes au Québec de toute façon. Mais on plafonne à 50 000 $, alors qu’au Québec, les gens qui ont ma formation et mon expérience font au moins 20 000 $ de plus. Après trois ans, on change de statut et ça devient compliqué avec l’immigration, car il faut obtenir un permis de travail de façon indépendante et non plus par l’entremise du CODOFIL. Il y a donc un fort roulement de personnel enseignant», dit-elle.

Les candidats doivent avoir trois ans d’expérience en enseignement et posséder un diplôme en éducation. «C’est intéressant pour de jeunes enseignants qui ne trouvent pas de poste à temps plein ou des gens en fin de carrière, explique Jean-Robert Frigault, responsable du recrutement au CODOFIL. Nous avons une entente avec les ministères de l’éducation du Québec et du Nouveau-Brunswick pour que l’expérience acquise ici soit reconnue chez vous.»

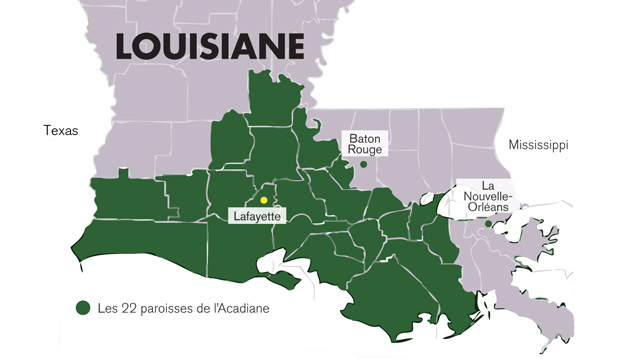

Tout comme Marie-Claude Bélanger, la plupart des enseignants engagés par le CODOFIL travaillent dans les 22 paroisses de l’Acadiane (aussi appelé Pays des Cadiens), là où demeurent la majorité des descendants des francophones. Lafayette, qui compte 120 000 habitants et qui est située au bord de la rivière Vermillon, est la capitale de cette francophonie. Ici, on affiche dans les deux langues et la plupart des noms de rues évoquent le fait français. Catherine Muratori est Belge. Venue il y a 20 ans, elle n’est jamais repartie. «Je pensais rester trois ans, comme le prévoit le visa accordé aux enseignants, mais je suis tombée amoureuse d’un Louisianais et maintenant mes enfants sont Américains. On s’attache à la Louisiane.» En marchant dans le long corridor de l’école Prairie où elle enseigne, Catherine explique : «Ici, c’est la classe d’une Africaine, là l’enseignante vient du Québec, la porte d’à côté, c’est un Belge, et puis en quatrième, là-bas, le titulaire est un Français. Il n’y a pas beaucoup de Louisianais capables d’enseigner la langue de Molière!» La grande majorité des enfants francophones de l’établissement, quelques centaines, sont en immersion durant tout le primaire.

Petits miracles

Même s’ils peinent à parler le français, les parents des élèves sont pourtant très attachés à l’identité francophone. À la bibliothèque, Catherine nous présente Anette Luval, Cadienne créole, mère de deux élèves de l’école, venue faire un peu de bénévolat. «Cette langue-là, c’est dans notre sang et on va la sauver, un enfant à la fois», dit-elle péniblement. Pour aider ces parents, Marie-Claude Bélanger est d’ailleurs en train de mettre en place des cours du soir à l’Alliance française de Lafayette. «Certains parents ont peur de ne pas pouvoir aider adéquatement leurs enfants qui sont en immersion. La solution, c’est donc de leur enseigner le français à eux aussi!»

Dans les écoles, on tente d’enseigner un tant soit peu le français cadien aux enfants. Mais, comme les professeurs viennent de partout, c’est le français normatif qui prime. Trente minutes par jour sont consacrées à la grammaire et tous les autres cours se déroulent en français. «Il faut que je répète souvent pour être certaine que tout le monde comprend. Le niveau de français des élèves est correct, mais truffé d’anglicismes. Parfois, en mathématiques, je dois utiliser les termes anglais, sinon ils ne comprennent pas», explique Marie-Claude Bélanger.

Dans la cour de l’école Prairie, les enfants jouent. La petite Camille Gadouri, 10 ans, s’approche de Catherine qui lui demande : «Qui parle français dans ta famille?» La petite répond fièrement avec un léger accent, mais dans un français très correct : «Ma grand-mère, mon frère et moi!» Catherine Muratori sourit, car c’est un peu grâce à elle si Camille peut se targuer de parler la langue de sa grand-maman. Marie-Claude Bélanger est tout aussi émue de permettre une connexion inespérée entre les générations. «Chaque année, j’invite les grands-parents dans ma classe et, chaque année, ils pleurent, touchés de voir que ça marche, que le français va leur survivre. Parfois, j’ai envie de rentrer au Québec, mais quand je vois ça, je me dis que je contribue à préserver une langue, une culture, que mon travail fait une différence.»